Ich bin privat hier

Michèl M. Almeida

Michèl M. Almeida ist Musiker, Musikvideoregisseur und Grafiker. Seit 2014 lebt er in Berlin und durchlebt(e) die deutsche Indie-Musiklandschaft in verschiedenen Konstellationen. Mal kopfüber, mal als teilnehmender Beobachter, mal privat. Für Low Budget High Spirit wundert sich Michèl über das Zerfließen von Grenzen auf den Socials.

Mehr zu Michèl via instagram.com/michel_m_almeida

«Die Öffentlichkeit sitzt jetzt mit mir im Schlafzimmer, kennt meine Oma, mein Girl/Boyfriend, meinen Kiez, meine Steckerleiste neben dem Bett. Weiß, dass ich ein eigenes Auto fahre und dass ich das Olivenöl der dm-Hausmarke benutze. Und jetzt?»

Es gibt Dinge, da onkele ich jetzt einfach mal drauflos, die «gehen nur Michael und Dichael was an!» So lange ist das noch nicht her, da war das ein gut besuchter Allgemeinplatz. «Ich bin privat hier, du Affe!» blaffte Herbert Grönemeyer, seines Zeichens Onkel der Nation, dem Flughafen-Paparazzo mitten ins Objektiv, und das Gericht urteilte: stimmt. Das war aber 2019 und seitdem ist – das muss ich gerade Ihnen, liebe Leser*innen der FACHPRESSE, nicht erklären – viel passiert. Ich erkläre es trotzdem, da müssen Sie jetzt durch. Auch weil ich als «Beobachter der SZENE» und gleichzeitig selbst als ARTIST das Gefühl habe, dass sich da einiges verschoben hat. Im Wahrnehmen der Privatsphäre, des «persönlichen» Contents auf Social Media, im Öffentlichsein.

Persönlich vs. explizit privat

Wo fange ich an? Vielleicht im Grundsätzlichen: der Differenzierung zwischen «persönlich» und «explizit privat». Es gibt einen Unterschied zwischen der «persönlichen Geschichte», die ARTISTS zum Beispiel zu einem Song erzählen, und dem «Öffentlichmachen von ungefiltertem, explizit Privatem». Eine Grenze, die spätestens seit der Pandemie an Schärfe verloren hat. Das klingt erstmal banal, ist aber eine Erkenntnis, die zumindest in meinem anekdotischen Umfeld für einiges Nachdenken gesorgt hat. Eben weil die Entwicklung so unbewusst, so schleichend, so scheibchenweise voranging. Halb aus künstlerischer Notwehr, halb aus Mangel an Alternativen, halb aus naheliegender Unmittelbarkeit. Moment, das sind schon drei Hälften, aber seit 2020 gelten IN DER BRANCHE andere Naturgesetze – so viel Populismus sei erlaubt.

Das Öffentlichsein normalisiert

Mit dem ersten Lockdown im März 2020 ging den ARTISTS von hundert auf null der Content aus. Keine Konzerte, keine Studioaufenthalte, keine Tourbusrücksitze, keine Drehs, Shootings, Meetings oder von wo aus man sonst noch Bericht erstatten konnte. Das allseits beschworene WEITERMACHEN und eine sowieso immer weiter vorangeschrittene «Behind-the-Scenes»-Lastigkeit führten ohne «Scenes» in der logischen Konsequenz zu so vielen Bettkantenkonzerten, dass man als Beobachter binnen weniger Monate die Schlafzimmer seiner ARTISTS feedauf, feedab durchbesucht hatte. Die «Büchse der Pandora» (hier die «Tür zum eigenen Schlafzimmer») war geöffnet. Die Grenze der Öffentlichkeit bis hinein ins eigene Bett verschoben. Das unmittelbare Reden in die Hochkantkamera wurde zum Allheilmittel, ARTISTS wurden zu Moderator*innen ihres eigenen Alltags, weil mehr war eben nicht. ARTISTS mimten Influencer*innen und profitierten vom allgemeinen BOOM des Real-Life-Marketings, der Industrialisierung der «PERSÖNLICHEN Ansprache».

Das «kam an». Auch in der Musikbranche. Natürlich «kam» das «an», weil was anderes gab’s eben nicht. Und sowieso: Die Schnellschuss-Unmittelbarkeit der Stories («Sind ja eh nach 24 Stunden wieder weg!») und die Einführung von Reels im Juni 2020 beschleunigten das Öffentlichsein und überholten lichthupend die Zweifel durch «Erfolg». Das Smartphone wurde zum künstlichen Hirnausgang, alles hatte dieselbe Haptik. Der Daumendruck und der Fingerwisch schreiben im selben Bewegungsablauf private Nachrichten und nehmen ein Video zum Geburtstag für die Oma auf, wie sie Tausende Follower*innen erreichen. «Mit einem Wisch ist alles –» da! Öffentlich. Abrufbar. Seht her: «Ich bin privat hier». Unsichtbar freigegeben zum Screenshot, zum multimedialen Nichtvergessen.

Briefings

Mit dem Hochkanthype von Reels und TikToks und dem aus der Hüfte geschossenen Selbstmarketing kamen die BRIEFINGS, weil auch die Labels nicht tatenlos zusehen wollten. So fluteten sie zeitweise wöchentlich die E-Mail-Postfächer ihrer ARTISTS mit UPDATES aus der TikTok-Hölle, Zitat: «ein paar einfachen Ideen für die Content-Woche». «Einfach» wären hier Vorschläge wie: «Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Freund mit einem eigenen Auto, jemanden, der euch filmt, und dann tut ihr einfach so, als würdet ihr euch nicht kennen, und dann zeigt ihr dem Autofreund euren neuen Song, und der reagiert dann darauf, als würde er weder den Song noch euch… und so weiter», und fertig ist das, was Follower*innen «Cringe» nennen. Wenn das dann mehr als 300 Klicks bekommt, habt ihr Glück gehabt. Aber «mühsam ernährt sich das Swipe-Hörnchen» oder «Kleinvieh macht auch Mist». Und genau das ist dann ja meistens, was ARTIST-Kleinvieh da macht. Mist, weil ahnungslos. Wo soll die Ahnung auch herkommen? Schließlich ist Content ja nicht das, wofür ARTIST mal angetreten, worin ausgebildet, talentiert oder sonst was ist. Aber was sonst tun? Gepredigt wird: «öffentliches Ausprobieren». Einfach mal draufhalten. Es ist das alte Lied vom «Algorithmus, wo man mit muss.» Und «Persönliches klickt!» scheinen wohl die Statistiken zu sagen oder die, die die Statistiken kennen oder wenigstens zu kennen glauben. Also: besser mal wieder die Oma anrufen. Nicht, weil man das eh mal wieder machen sollte, nein, vielmehr, um besagte Betagte vor die Reel-Kamera zu stellen, weil «Reaction-Videos von Omas und Opas gerade trenden!» Die Frequenz, in der die ARTISTS mittlerweile Content in die Welt scheuchen sollen, lässt ihnen auch keine andere Wahl, als von zuhause aus in jeder Lebenslage zu senden, egal ob verschlafen, unpässlich, heartbroken. Umso besser, weil umso PERSÖNLICHER. Oder?

Das Explizite/O-Ton

Was ich daran bedenklich finde: «Persönlich» wird «explizit privat». Kultiviert das selbstverständliche Nützlichmachen privater Gefühle, Kontakte, Räume, Informationen. Und das Öffentlichwerden des unabsichtlich Peripheren, der Nebensächlichkeiten. Ich weiß nun, wie der ARTIST morgens aussieht, sehe, ob er allein oder in einer WG wohnt. Fahre mit ihm in die Heimat, die Eltern besuchen. Sehe die finanziellen Verhältnisse. Sitze am Kaffeetisch bei der Oma und sehe die Familienfotos im Hintergrund. Sehe den ARTIST-Opa, wie er versucht, einen Songtitel auszusprechen, scheiternd, weil Sachse. Sehe, dass der ARTIST ein eigenes Auto hat, weil er darin seinen neuen Song testet. Sehe den ARTIST seinen Lieblingskuchen backen, weil auch das eine WITZIGE IDEE aus der Briefing-Hölle war. Sehe, dass der ARTIST dabei das dm-Hausmarke-Olivenöl benutzt und das Backpulver von Gut & Günstig. Sehe den ARTIST auf dem Klo (edgy!), sehe Girlfriend oder Boyfriend auf den neuen Song «reacten», auf der gemeinsamen Bettkante im Schlabberpullover. Und sehe, wenn Boyfriend oder Girlfriend irgendwann nicht mehr in den Stories auftaucht. All das im O-Ton. Sogar WhatsApp-Screenshots, Sprachnachrichten und dadurch der eigene private Duktus, die Wortwahl, Emoji-Setzung, und der Soziolekt werden geteilt. Keiner dieser Parameter bleibt dem Vagen, der Fantasie, dem Unklaren, dem Unvollständigen überlassen.

«POV»

Dabei kehrt sich die Bedeutung des oft zitierten «POV» als Content-Genre vom «Point of View» schlimmstenfalls zum «Product of Voyeurism» um. Das Schützenswerte wird sichtbar. Und die Beiträge werden unfreiwillig zum Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst, zum Background-Bingo. «Wäscheständer», «Staubsauger», «Medikamente auf Nachttisch», «Yogitee» – bingo! Worum ging’s nochmal in der Story? Ahja, neue Single, das Übliche. Bald auf Tour und so weiter, Tickets low oder Sales low, je nachdem. Immer dasselbe! Aber diesmal die Küche! Altbau, French-Press unausgewaschen, Zigarettentabak, Marke Pueblo – der starke, sieh an! ARTISTS haben ihre Follower*innen in eine Nähe gelassen, die persönliche Bindung vortäuscht, wo sie Marketing ist, werden dabei «gläserne ARTISTS». Und wehe dem, der einen Stein wirft! Der trifft.

Hilft das?

Finden die Leute, ne – ich frage anders: Finden WIR das Lied wirklich besser, zugänglicher, wenn es mit den Privatbildern der ARTISTS aufgeladen ist anstatt mit den eigenen? Ich weiß: Gerade für Solokünstler*innen ist die Trennung zwischen privat und persönlich schwierig. Da lässt sich der Mensch nur schwer vom ARTIST trennen. Und so gehen ARTISTS durch ihr Privatleben, ihren Urlaub, ihren Sonntag und scannen das Geschehen nach Verwertbarem ab. Der Contentkopf kriegt keine Ruhe. Sucht ständig Material für den nächsten Dump, die nächste Story, die nächste nahbare Idee, die man mit der aktuellen Single unterlegen kann. ARTISTS tragen bis in ihr Privatleben hinein die Verantwortung für den Marketingerfolg ihrer Kunst. Damit wird ihnen der letzte Rückzugsort vor dem (eigenen) Erwartungsdruck genommen.

Fingerspitzengefühl beim Einsatz der Fingerspitzen

Daumen runter, Daumen hoch, immer tiefer abwärts ins Scroll-Loch! Ich weiß zu viel. Ich habe alles gesehen. Und was bleibt im Kopf? Nicht der Song, sondern der Oma-Pullover. Bevor ich hier aber allzu Insta-grämig werde (Markus-Lanz-Wortspiel!), möchte ich das, was wie Kulturpessimismus klingt, zuletzt in Kulturoptimismus wandeln. U-Turn! Wir ARTISTS (und wir Beobachtenden!) können doch selbst bestimmen, wie privat «persönlicher Content» sein darf/kann/muss. Durch ein geschärftes Bewusstsein über die gesündere Trennung zwischen Mensch und (ich nenne das jetzt mal) «Online-Persona», zwischen «privat» und «persönlich», durch ein häufigeres Infragestellen beim Bereitstellen sensibler, privater Bilder, Gefühle und Informationen im ARTIST-Profil. Beim Vor-die-Kamera-locken der Nahestehenden. Den Privatraum als solchen wieder schätzen und schützen lernen, dadurch nicht mehr alles «Private» potenziell Content-würdig scannen. Damit man endlich aus breiter Brust sagen kann, sonntags oder sonst wann: «Hier und jetzt kein Content!» Denn: «Ich bin privat hier!»

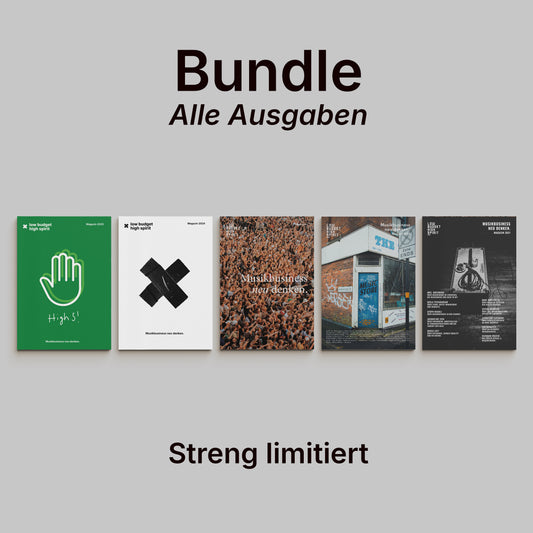

Musikbusiness neu denken. Diesen und viele weitere Texte findest du in den Low Budget High Spirit Magazinen.

-

Das Magazin - Ausgabe 2025

Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -

Das Magazin - Ausgabe 2024

Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -

Das Magazin - Bundle 2025 & 2024

Normaler Preis €17,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -

Ausverkauft

AusverkauftDas Magazin - Bundle Alle Ausgaben

Normaler Preis €35,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro