Die Privathochschule für Popmusik – Spaß für Privilegierte oder ernstzunehmende Bildungsstätte?

Vanessa Sonnenfroh

Vanessa Sonnenfroh, aufgewachsen in der schwäbischen Provinz, hat Musikproduktion an einer privaten Hochschule studiert. Heute lebt sie in Berlin, schreibt u. a. für Missy Magazine, Visions und Kulturnews und macht weiterhin selbst Musik unter dem Namen Seasoul. Für Low Budget High Spirit teilt sie ihre Erfahrungen aus dem Studium und hinterfragt das System «Privathochschulen für Popmusik». Spaß für Privilegierte oder ernstzunehmende Bildungsstätte?

Weitere Texte von Vanessa finden sich unter anderem bei missy-magazine.de. Mehr zu Vanessas Musik unter www.seasoulmusic.com

Ich bin teilselbstständig als Singer-Songwriterin und Musikjournalistin. Mittlerweile finanziere ich einen Teil meines Lebens mit meiner Kunst – der Plan ist es, eine volle Selbstständigkeit zu erlangen. Wie viel mein Privatstudium und wie viel meine Projekte außerhalb des Studiums zu meinem heutigen Leben beigetragen haben, kann ich nicht genau sagen. Was ich weiss: Ich bin auf jeden Fall keine Vorzeige-Absolventin.

Popmusik studieren – warum eigentlich?

Sei es der familiäre Hintergrund, das eigene Sicherheitsbedürfnis oder die Lust auf ein Studium – wenn die Begeisterung für Popmusik über die Schulband hinausreicht, die Sehnsucht nach dem Musikgeschäft nicht in Castingshows mündet oder man inmitten von A&Rs und Pop heranwächst, ist ein Studium oder eine Ausbildung eine gute Perspektive. Also – warum eigentlich nicht?

Die einzige staatliche Hochschule mit dem Schwerpunkt Popmusik hier in Deutschland ist die Popakademie in Mannheim. Das Aufnahmeverfahren ist hart und die Studienplätze begehrt – angenommen zu werden bedeutet, hunderte Mitbewerber*innen mit der eigenen Kunst aus dem Rennen zu feuern. Es gibt aber auch einige staatliche Universitäten und Hochschulen, die Popmusik-verwandte Studiengänge anbieten. Meist wird der Schwerpunkt dort jedoch mit dem Genre Jazz, Lehramt oder Theater/Film kombiniert. In den letzten Jahren sind diverse Privathochschulen sowohl aus dem Nährboden der deutschsprachigen Musikindustrie gesprossen als auch aus dem internationalen Raum zu uns hinübergewandert. Aus manchen Perspektiven mögen diese privaten Einrichtungen belächelt werden, aus anderen Richtungen betrachtet – so zumindest das Versprechen – können diese Bildungsstätten ein Weg in die Popmusik-Landschaft sein.

Privileg oder Talent?

Zwischen 500 und 800 Euro monatlich kostet ein Vollzeitstudium (für einen Bachelor oder vergleichbaren Abschluss) im Bereich Popmusik an einer Privathochschule. Dafür zahlt man drei oder vier Jahre lang, zusätzlich zu Lebensunterhaltungskosten, Equipment und so weiter. Entweder haben die angehenden Studierenden das Privileg, in einem so wohlhabenden Haushalt herangewachsen zu sein, dass Mama und Papa die monatlichen Studienkosten plus Überlebenskosten übernehmen. Oder die Entscheidung fällt notgedrungen auf den Studienkredit, der im Zweifel sehr lange zurückgezahlt werden muss. Vorausgesetzt, man wird nach dem Studium nicht sehr schnell sehr reich. Es gibt hochschulinterne Talentstipendien, mit denen sich pro Semester eine studierende Person die Gebühren spart. Genau so funktioniert außerdem das Stipendium für Bedürftige: Auch hier muss die finanzielle Lage nachweislich so schwierig und das Talent gleichermaßen groß sein, damit die Hochschule die Gebühren übernimmt.

Ich passte in keine dieser Kategorien. Meine Pflegeeltern sind mittelstandswohlhabend und haben mich teilweise bei den Überlebenskosten unterstützt. Den Rest meiner Berliner Miete zahlte das BAföG. Die Studienkosten habe ich mit meiner Vollwaisenrente bezahlt. Ich musste ein paar finanzielle Stunts vollbringen, um mir mein Studium schließlich leisten zu können; so habe ich beispielsweise meine Gitarre verkauft, um mir das Macbook leisten zu können, welches für das erste Semester vorausgesetzt wurde. Ich erlebte auch Mitstudierende, die aus finanziellen Gründen abgebrochen haben. Manche haben sich während des zeitintensiven Vollzeitstudiums mit Nebenjobs in ein Burnout gearbeitet, eine Mitstudentin hatte einen Sugar-Daddy, der ihr das teure Studium finanzierte.

Spätestens hier muss die Frage aufkommen, wie es um die Auswahlverfahren an Privathochschulen steht. Ich musste Demos, Kompositionen und ein Motivationsschreiben einsenden und an der Aufnahmeprüfung eine Reihe von Musiktheorie-Tests, Physik-Prüfungen und ein Vorsingen meistern. Viele Mitbewerber*innen, die am Aufnahmeprüfungstag vor derselben Tür wie ich warteten, sah ich nie wieder. Trotz der erfolgreichen Aufnahme blieb ein bitterer Nachgeschmack: Wäre ich auch aufgenommen worden, wenn ich nicht brav monatlich per Dauerauftrag meine Studiengebühren bezahlen würde, war ich wirklich gut genug? Ein reicher Nährboden fürs Hochstaplersyndrom, das in der Branche umherschleicht wie ein zutraulicher Stadtfuchs in einer Berliner Frühlingsnacht.

Von allem ein bisschen, von nichts so richtig

Der Lehrplan aus Technik, Persönlichkeit, Kreativität, Band, Komposition, Business und Management legte mir Steine in den Weg. Gerade in den höheren Semestern standen mir oft zeitintensive Hausarbeiten im Weg, die nichts mit meinem Schwerpunkt zu tun hatten. Für mich hatte sich nämlich bereits rauskristallisiert, dass ich als Songwriterin und Musikjournalistin arbeiten wollte. Irgendwann begann ich, Zusatzkurse aus anderen Studienfachrichtungen zu besuchen, um mich zusätzlich zum musischen und technischen Bereich auch journalistisch weiterzuentwickeln. Anrechnen lassen konnte ich mir diese Leistungen aber nicht. Der Kurs, in dem ich mit ein paar Rappern saß, und die Zahl an eine Tafel schreiben sollte, die ich in zehn Jahren auf meinem Konto sehen wollte (Stichwort Manifestation und Mindset), wurde mir allerdings im Zeugnis notiert. Das Versprechen, die individuellen Wege der Studierenden zu unterstützen, wurde im Rahmen des vorliegenden Kursplans hingegen weniger eingehalten. Man musste seine eigenen Wege finden, das Studium für sich auszuschöpfen.

Kunst und Bewertung

Manche Dozent*innen verändern das Leben der Studierenden für immer ein bisschen. Und manche Dozent*innen sitzen einfach nur Zeit ab, die sie gerne selbst auf jenen Bühnen verbringen würden, auf die sie die Studierenden vorbereiten.

Ich traf auf einen Gesangsdozenten, der selbst dem unsichersten Vögelchen am Ende des Studiums Symphonien entlockte. Ich traf auf meinen persönlichen Mentor, der mich in die knorrigen Wälder der Popmusik-Welt führte. Ich traf auf den Entdecker meiner großen Jugendliebe (man werfe zwei junge Musizierende in einen Raum mit Flügel und iMac und gebe ihnen ein Songwriting-Briefing…) Wie das Resultat von solchen Briefings, Hausarbeiten oder Gruppenarbeiten bewertet wurde, blieb rätselhaft: Es gab technische Prüfungen, bei denen faktisches Wissen abgefragt wurde, aber meistens ging es in der Popmusik um Stil- und Geschmacksfragen. Warum eine Studentin mit der Hausaufgabe den Songwriting-Dozenten zu Tränen rührte und ein anderer Student mit seiner Glanzleistung im Mastering-Dozenten Vatergefühle hervorrief, fühlte sich manchmal willkürlich an. Mancher Dozent ging dieser Tatsache aus dem Weg, indem er Einheitsnoten gab. Meistens barg die Benotung Konfliktpotenzial.

Pop – die Mitte von allem?

Ein Punkt, an dem sich die Geister schieden, war der «Pop» in Popmusik. Was ist eigentlich Popmusik? Ist sie ein Genre, ist sie die Mitte von allem, ist sie, egal, was gerade weitläufig als populär gilt? Pop heißt im schulischen Kontext oft vor allem eines: glattgebügelt zu werden. Die Kanten und Unstimmigkeiten, die eine*n Künstler*in mit dem nötigen Alleinstellungsmerkmal auszeichnet, werden in den kahlen Fluren einer Bildungsstätte gern mal im Übereifer eines Dozierenden wegradiert. Schließlich geht es um eine Grundausbildung, um den Popsound, um eine Norm. Im Pop gibt es nun mal Sounds, Wordings und Looks, die einen späteren Erfolg sehr viel realistischer machen; die breite Masse kann durchaus mit einem Sound-Rezeptbuch im Studio bedient werden und diese Tatsache ist DNA in relevanten Teilen der Branche.

Weiterdenken, Grenzen verwischen, Kunst kreieren, neue Sounds und Sichtweisen erforschen; vielleicht war meine Sehnsucht danach auch einfach fehl am Platz, hier, zwischen angehenden Popsternchen und grauen Wänden. Sich politisch zu äußern oder Missstände im Business offen einzuordnen, wurde aus Dozenten-Seite kaum geleistet. Die Mitte, die Norm, der Pop sollte bedient werden – doch ist Pop nicht auch politisch und ist Kunst nicht dazu da, um Neudenken anzustoßen? Es hätte Räume gebraucht, um sich in aller Individualität zu begegnen und Diskussionen anzuregen. Ohne Reibung kann keine Wärme entstehen.

Ein Dauerauftrag für den Fuß in die Tür

Natürlich gibt es kostengünstigere Wege als ein Privatstudium, um Fuß in der Musikbranche zu fassen. Dass wir es in der Pop-Branche mit Gatekeeper*innen zu tun haben und nicht einfach jede dahergelaufene Person mitmischen kann, ist allerdings auch bekannt, und irgendwo muss man anfangen. Viele meiner Mitstudierenden kamen vom Land und aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen: Es ist gar nicht so einfach, sich vom Dorfkind am Rande des Niemandslands in eine Popmusikerin zu verwandeln. Für mich war die Hochschule eine Tür in die Branche. Es gab Praktika, Dozenten, die einen weitervermittelten, und Jobs, die an der Pinnwand ausgeschrieben wurden. Regelmäßig besuchten A&Rs und Radiomoderator*innen unsere Hochschule, und die Studierenden konnten ihre Projekte einreichen. Manchmal reicht ein solcher Kontakt für den weiteren Lauf der Dinge; ein Radioplay, ein Treffen mit einem A&R, ein kleines Nachwuchs-Feature im Musikmagazin, und ein Stein gerät ins Rollen. Manch eine studierende Person wurde auf diesem Wege entdeckt oder angestellt, manch eine*r brach daraufhin das Studium ab – ein Bachelor of Arts schien oftmals weniger wert als eine angebotene Stelle im Tonstudio oder ein Label-Vertrag.

Sexismus im Hörsaal

Unsere Dozenten waren zu 99% männlich. Es gab keine Frau im technischen Bereich; Mixing, Mastering und Audiotechnik waren von Seiten der Hochschule rein männlich vertreten. Ein Dozent verlieh seinen Rollenbildern sehr offen Ausdruck: «Diese Hausarbeit war wirklich gut für ein Mädchen». In einem technischen Fach bearbeitete das Semester Songs, die frauenfeindliche Texte enthielten. Wer für die Songauswahl verantwortlich war? Der Dozent. Bei der Feedbackrunde am Ende des Semesters lachte er die Kritik weg.

Und dann gab es da noch den Dozenten, der bei einem Workshop «Potenzial» in mir sah und mir mit glühendem Blick Songwriting-Sessions in Aussicht stellte. An einem lauen Frühlingsabend ein paar Tage später sah ich mich allein mit dem Dozenten in einer Bar sitzen und Wein trinken; man sollte sich doch erst mal kennenlernen. Die Machtverhältnisse waren geklärt: ein Gatekeeper, der mit seinen Kontakten Erfolg versprach, und eine davon abhängige Studentin. Damals fühlte ich mich geschmeichelt – heute ordne ich die Situation als grenzwertig ein.

Und was macht man dann später damit?

Mein Studium beendete ich im ersten Corona-Halbjahr und sah mich mehr mit Ungewissheit als Zukunftsperspektive konfrontiert. Ich startete in einen Trümmerhaufen an Branche aus geschlossenen Venues, abgesagten Touren und ausgebrannten Musiker*innen. Meine geplante Solo-Tour war abgesagt, die Festivalauftritte ebenfalls. Alle suchten nach Jobs. Viele Mitstudent*innen haben während der Pandemie ein zweites, sicheres Studium begonnen oder sind eine Anstellung bei einem branchenexternen Unternehmen angetreten. Einer Person aus dem Semester gelang trotz Pandemie ein deutschlandweiter Durchbruch, ein paar Absolventen haben sich zusammengetan und ein Studio gegründet. Einer begann, selber an der Hochschule zu unterrichten, eine Handvoll ist Live-Techniker geworden. Schwierig zu sagen, wo wir alle ohne die Pandemie gelandet wären. So individuell wie die Ansichtsweisen, Ziele und Stile der Studierenden ist die jeweilige Zukunft ausgefallen. Was uns alle jedoch verband: die Dickköpfigkeit, in die Musikbranche starten zu wollen, und ein immer wiederkehrender Glaube an Erfolg oder Kunst.

Lauter, eckiger, gleichberechtigter

Schafft man es irgendwie, sich auf einem Hochschulflur voller kunstschaffender Jungspunde mit ziemlich großen Egos sowie ziemlich reichen Eltern wohlzufühlen und seinen Platz in diesem Ameisenhaufen zu finden, hat man gute Chancen, auf diesem Weg in die Musikbranche hineinzuwachsen. Ist man bereit, mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen, sich auf unpassende Projektpartner*innen einzulassen oder bei anstrengenden Praktika durchzukämpfen und sich die Finger sowie Stimmbänder wund zu üben, wird das schon.

Irgendwo zwischen Absorbern, Powerpoint-Präsentationen und iMacs wird man sich, seine Rolle(n), Talente und Werte finden. Potenziell auch enge Freund*innen. Um die Chance auf den Platz im Ameisenhaufen zu bekommen, braucht es allerdings reiche Eltern oder den Willen, sich lebenslang zu verschulden oder eine Riesenportion Extra-Talent fürs Stipendium. Oder eben, wie in meinem Falle, die Fähigkeit, aus dem Unglück Positives zu ziehen und die Vollwaisenrente in eine Branchen-Tür zu investieren. Check your privileges, Privatstudierende. Dozenten: Öffnet die Pforten für Politik, Weltgeschehen und echten Diskurs. Hochschulen: Tut was für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion, gerade in dieser Branche. Da geht noch einiges. Ich hoffe, die Zukunft an solchen Institutionen ist lauter, eckiger und gleichberechtigter.

Musikbusiness neu denken. Diesen und viele weitere Texte findest du in den Low Budget High Spirit Magazinen.

-

Das Magazin - Ausgabe 2025

Normaler Preis CHF 10.00Normaler PreisGrundpreis pro -

Das Magazin - Ausgabe 2024

Normaler Preis CHF 10.00Normaler PreisGrundpreis pro -

Das Magazin - Bundle 2025 & 2024

Normaler Preis CHF 17.00Normaler PreisGrundpreis pro -

Ausverkauft

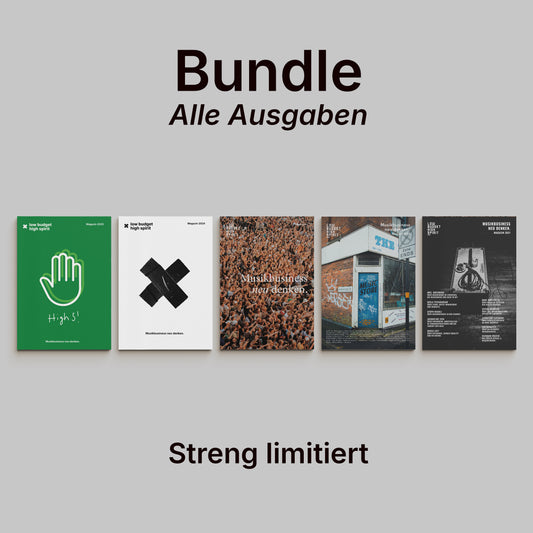

AusverkauftDas Magazin - Bundle Alle Ausgaben

Normaler Preis CHF 34.00Normaler PreisGrundpreis pro